你爸(或你自己)认真学习那会儿,1977年12月20日,权威的官方曾公布过第二批简化字(即“二简字”),使用时间不长,但对你爸当时乃至现在还是产生了很大影响。1978年7月,《人民日报》《解放军报》停止使用这批简化字。到1986年,这批简化字被正式废除。

上面这些年份,正是你或你爸那辈人学习劲头最足的时代。下面这些当年在主流媒体使用过的248个字肯定在他们的脑海中有非常深的印象,不信,往下看完后,可以问问他们。哈哈。

上图中的这些“二简字”,你都认识吗?它们分别是:英雄洞、内蒙古、产量翻几番

繁简之争,是近几年社会上的热门话题。这里我们不讨论繁简这两种字体的优劣,而是回顾一个我国汉字简化历程中被否定的产物——“第二次汉字简化方案”。曾经,我国的“副总理”被写为 “付总理”;曾经,发展的“展”字是尸体的“尸”字下面加一横。这种“超简化的”字体,仅仅试用过半年就被叫停。

中文编辑校对网认为,文字是一个民族的文化载体,它需要保持稳定。

这个是福什么省啊?“90后”你认识吗?

为普及教育和方便书写而对汉字进行简化,自清末到民国,想法由来已久。但直到1956年,国务院公布《汉字简化方案》,才从此正式揭开了汉字简化的序幕。总的来说,尽管有得有失,1956年《汉字简化方案》是总结了前人经验、谨慎梳理了古代俗体简体字形而出台的,经历数年试行,1964年文字改革委员会编印了《简化字总表》,这个总表收录了2235个简化汉字,成为目前通行的规范汉字的来源,具有相当的科学性。

随着新华字典等工具书的普及,以及《红岩》《青春之歌》等简体字小说的大量发行,这套简体字开始被广泛熟悉。当上亿册的简体字版《毛选》《毛语录》的印刷发行后,简体字在中国大陆已经几乎是无人不晓无人不识。然而即便如此,简化字的脚步并未停止下来。事实上,文字简化并非文字改革的最后目标。许多文字专家深信这一点,而继续简化,有利于在过渡时期减少汉字在使用上的困难。

知名报刊都使用“二简字”

可是继续对汉字简化,却显得困难重重。编定第一套简化字的时候,简化字的来源主要是古代的俗体字,有的俗体字可以追溯到一千年以前,特别在宋元以来的抄本、刻本和碑本中较为常见。再想找这种古代俗体字,无疑是非常困难的。于是只好从“群众的创造”中找流行的字。

1972年,有著名学者刊文谈如何寻找简化字:“从事文改工作的人,应该经常注意民间的简化汉字,吸取其可取者而随时加以推广。“从群众中来,到群众中去”。

于是,文字改革委员会出台了制定“第二批简化字”的原则——“广大群众对汉字进行的简化,充分显示了群众的创造精神和丰富的智慧。从事汉字简化工作,就是要总结群众创造简化字的规律,应用群众简化汉字的方法,在广泛搜集群众中流行的简化字的基础上,对汉字进行整理和简化”。

收集的资料,主要来自文字改革委员会1972年各省、市、自治区征集的新简化字材料,推荐的新简化字材料,以及群众来信中提供的新简化字材料。然而,这些所谓的新简化字,很多只是来自各地人们“大字报”里的创作,为简化而简化,并没有得到充分的约定俗成机会,不是成熟的俗体字。

1977年5月,委员会修订后的草案再次报送国务院审阅,此时草案光第一表就有了248个新简化字。五个多月后,国务院批示:草案可在《人民日报》及省一级的报纸上发表,征求各界意见,其中第一表的字,自草案发表之日起即在图书报刊上先行试用,在试用中征求意见。第二表收录了605个新简化字,推出后仅供讨论,没有直接实行。

1977年12月20日,《人民日报》《光明日报》《解放军报》及各省级行政区一级报纸发表了《第二次汉字简化方案(草案)》,《人民日报》第二日起即开始试用,这就是所谓的“二简字”。

“二简”与“一简”一样,都是针对最常用的字,比“一简”还要简单。几乎动用了所有的方法,想方设法减少笔画、简化结构。大致上可以从简化形体和同音兼并两个方面去分析,这两者不是截然分清的,有部分是交叉内容。虽然“二简”只对常用字简化,但汉字的体制并不允许随便地对局部进行改造,其原有的成分与新简化字相互抵触。所以,“二简”突破了“以利目前使用”、针对常用字的原则,力图全面的改进汉字的总体功能。因此,淘汰了一部分“容易读错和写错的字”,改为同音字;将一些复杂的偏旁和结构简化或变换为新的写法;合并了一部分偏旁。这种简化实际上是对汉字进行了大的手术。

简化结果为:“草案”把原来590个一简字化为462个二简字(不包括简化偏旁类推出来的391个二简字)。平均笔画从13.1降低到6.9,二简字比原来的一简字的笔画几乎减少了一半。在看似取得重大成就的同时,也引发了巨大的反弹。

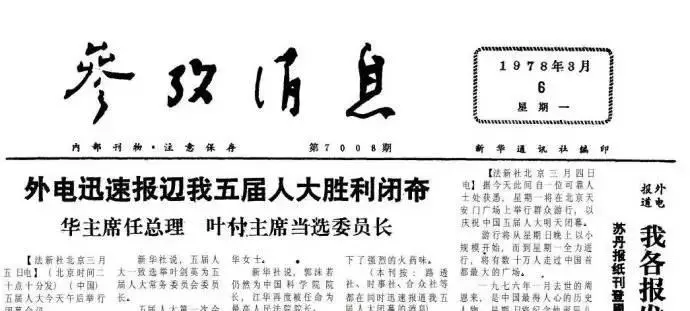

1978年3月4日,胡愈之、王力、周有光等23人联名写信给第五届全国政协秘书处和第 五届全国人大第一次会议秘书处,要求第五届全国政协和第五届全国人大的主要文件不采用草案第一表的简化字。

胡愈之、王力、周有光等本是文革前文字改革委员会的重要人物,叶籁士最初领导文字改革委员会搞“二简字”时,他们还深陷“文革”漩涡中不能自拔。随着“文革”的结束,他们逐渐得到平反。这些制定“一简字”的老一辈专家,认为二简字有很大不妥之处,一些字根本就是生造。

批评者说,直观地看,这些简化字缺胳膊少腿难看至极。专家指出,“二简”方案放弃了原来取得成功的以“简化偏旁”和“可作简化偏旁的简化字”为简化的主要方式,而是缺乏规律地甚至是大量地简化字形;一些字只在个别行业或某个地区使用,普遍性不强。有的为简而简,是人为新造的,缺乏约定俗成基础,所以难以推行。而且方案拟订和公布过程十分仓促,事先既未召开文字改革委员会全体会议讨论,也未经广泛听取群众意见。不像“一简”方案那样慎重地事先广泛征求意见,专家反复讨论、征求意见并修订。

1978年4月到7月,国家教育部、中共中央中宣部分别发出内部通知,在中小学课本、教科书和报纸、刊物、图书等方面停止使用第一表简化字。

“二简字”停止使用,但是并没有作废。“二简”是“草案”,一旦公布,就必须进一步完善,使它成为正式的方案。因此,文字改革委员会立即进入了修订阶段。委员会还进行了改组,其中董纯才、胡愈之、吕叔湘、王力、周有光等人都是重要成员,阵容可谓十分强大。他们依据约定俗成和合理简化的原则,又综合之前各界对草案提出的意见,做了许多工作,反复进行逐字审议。最终于1981年8月制定出《第二次汉字简化方案(修订草案)》,这个草案共收简化字111个,删除了另外一百多个饱受各界批评的“二简字”。

这个修订草案再次面向群众征集意见,同意简化的占据了多数。有些群众甚至还觉得简化字收得少了些。但也有群众提出不同的意见,也有中央领导认为需要对汉字简化工作再进行通盘考虑,慎重进行。结果修订草案又是一拖再拖,方案始终没有取得一致意见。

1986年6月,国务院转批了国家语委废除二简字草案的请示,并发出通知说:“当前社会上滥用繁体字,乱造简化字,随便写特别字,这种用字混乱现象,应引起高度重视。”废止1977年的二简字草案,也等于将后来的修订草案和增订草案统统废除。

随后,国家语委重新发表了《简化字总表》,共计2235个简化字,只对1964年编印的《简化字总表》中的6个字做了调整,沿用至今。(具体可点击中文编辑校对网往年的帖子:6个字,编辑校对必须改过来)这表明,“二简字”这个从1972年就开始酝酿的特殊时代的产物,被彻底否定。

“二简字”在今天的遗存

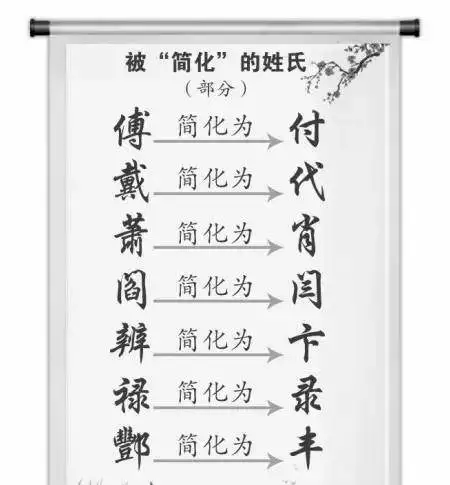

“二简字”推行的时间虽然只有半年,但由于几个大报都使用过,许多“二简字”教科书也没来得及停止使用,加上“二简字”笔画非常简单,书写简单,易于流行,因此影响还是非常广泛。即使“二简字”被宣布废除,也无法消除其影响。而到如今,受影响最大的应该是当时在公安部门登记的姓氏,由于不方便改动,所以很多人使用的其实是被废除了的“二简字”里的姓氏,例如许多“萧”姓现在被写作“肖”,“阎”姓写作“闫”,等等。

中文编辑校对网发现,由于简单易写,废止后的“二简字”还时不时地出现在非公开的需要快速书写的文本如笔记、病历等,在公共场所也影响着现在的社会生活,市场、商场甚至路牌等重要场所都有出现二简字。比如:市场中“鸡蛋”经常被写作“鸡旦”,公共场所“停车”被写作“仃车”。